Атомный проект начали США с целью уничтожения городов и людей. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир пребывал в унынии. Запустив в 1954 году Обнинскую АЭС, наша страна заставила человечество вырулить на новую стезю в использовании энергии атома – мирную.

В 2002 году станцию вывели из эксплуатации (не потому, что больше не могла работать, а по экономическим соображениям). Позже она стала музеем.

Войти в реакторный зал

Грачиный гвалт заглушает звуки техники, участвующей в работах по благоустройству. Птицы кружат над деревьями, где почти на самых макушках свили огромные гнёзда. Аромат свежей земли, на которую стелют газон, забивает запах только что уложенного асфальта. А у самого входа в здание, на котором написано: «Первая в мире атомная электростанция», в это сложное амбре добавляется запах краски.

За неделю до юбилея работы идут полным ходом. Осталось немного. Через отреставрированные исторические двери попадаешь в скромный холл. Серый гранит на стенах и полу, белый потолок с рельефом из балок. Многие годы не было здесь такого потолка – его скрывал навесной. Когда стали реставрировать, увидели былую красоту и решили её восстановить.

«В этом холле и встречали многочисленные зарубежные делегации. Отсюда гости шли в реакторный зал смотреть на крышку реактора. За первый год эксплуатации станцию посетило более 2 тыс. делегаций – это свыше 60 тыс. человек», – рассказывает руководитель Отраслевого музейного комплекса Первой в мире АЭС Инна Мохирева.

Кстати, никто тогда не боялся заражения радиацией – шли, смотрели, даже детей привозили. Понимали, что всё устроено так, чтобы людям тут было безопасно. Стекло, за которым сидел оператор, к примеру, было (и есть) толщиной 60 сантиметров.

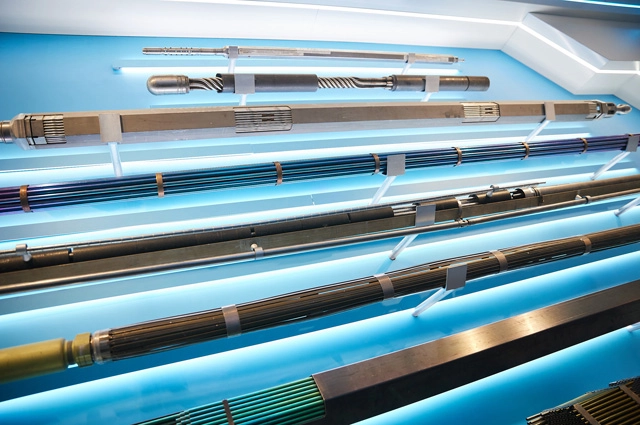

Сегодня реакторный зал рассматривают уже не через стекло. В него можно войти. Многотонная крышка реактора та самая, только свежевыкрашенная. Кран на потолке, которым её поднимали для перегрузки топлива, – тоже. Бассейн выдержки отработанного топлива. Даже таблички со знаками радиации исторические. Радиации, правда, уже никакой нет и быть не может: после вывода станции из эксплуатации все необходимые мероприятия по очистке здания и территории давно провели.

Трудно поверить

«Сейчас в это трудно поверить. Страна только закончила страшную войну, была разруха, шло восстановление народного хозяйства. Людей надо было накормить, дать им жильё. И в это время запускают первую в мире АЭС», – говорит, стоя у крышки, генеральный директор Физико-энергетического института (ФЭИ, входит в научный дивизион «Росатома») Андрей Лебезов.

Он вспоминает слова Вернадского, сказанные за 20 лет до открытия нейтрона и реакции деления: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет… Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить её на добро, а не на самоуничтожение?»

Да, советский атомный проект, как и американский, начинался с создания грозного оружия. Но наши учёные создавали его не чтобы всех уничтожить, а чтобы защитить свою Родину. Ведь, начиная со второй половины 1945 (!) года, бывший союзник рождал один военный план за другим: «Троян», «Пинчер», Бушвэкер», «Кранкшафт», «Хафмун», «Когвилл», «Оффтэк», «Чариотир» и самый известный – «Дропшот» (короткий удар в теннисе). По последнему – на города Советского Союза собирались сбросить 300 ядерных бомб и 250 тыс. тонн обыкновенных.

И когда отцы-основатели атомной отрасли эту задачу выполнили и паритет сил в мире был установлен, они тут же занялись развитием «мирного атома». Вернее, ещё до завершения военного проекта по предложению Курчатова стартовали исследования и разработки по мирному атому. Здесь, в музее, есть копия письма руководителей Первого главного управления при Совете министров СССР Б. Л. Ванникова, А. П. Завенягина и И. В. Курчатова председателю Спецкомитета Л. П. Берии с предложениями по использованию атомной энергии в мирных целях.

«Именно тогда, когда пар был подан на турбину Обнинской АЭС, 26 июня 1954 года, началась для человечества эпоха мирного атома», – подчёркивает Лебезов.

Мощность реактора первой в мире опытно-промышленной атомной электростанции была всего 5 МВт. Даже по тем временам очень мало. Но для опытной станции, наверное, много и не надо. Главное, что вырабатываемую энергию удалось преобразовать в электрическую и направить в сеть.

Выступление «отца советской атомной бомбы» на международной конференции в Англии в 1956-м с рассказом об этом и советской программе мирного атома, а также призывом к учёным разных стран сотрудничать в этой области стало для международного сообщества сенсацией.

Реликвии и интерактив

Сюда возят экскурсии, принимаются заявки и на индивидуальные посещения. До 5 тыс. человек в год приезжают посмотреть на эпохальное для истории человечества сооружение. С учётом того, что находится оно на территории режимного объекта, это очень много.

Музейными залами стали и коридоры на 1-м и 3-м этажах, и кабинет руководителей, и операторский зал с пультом управления. «Мы постарались, чтобы историческая обстановка и исторические реликвии сочетались с современными интерактивными возможностями, которые интересны детям», – объясняет Инна Мохирева.

В скромном кабинете начальника станции Николая Николаева и главного инженера Артёма Григорьянца (да-да, один маленький кабинет на двоих) всё раритетное – столы, обои, электропроводка, портрет Ленина на стене. А рядом зал, где в интерактивной форме детям не только рассказывают, как устроен реактор, но и предлагают проверить усвоенное.

В операторской на центральной мнемосхеме АЭС, откуда осуществляли контроль и управление работой станции, масса приборов. Но это не маленькие прямоугольные экранчики с циферками, как на современных станциях, а в основном приличных размеров круглые циферблаты со стрелками. К юбилею зал оживили – диктор рассказывает, как запускалась станция, а приборы в это время подсвечиваются. Получилось интересно и очень эмоционально.

В коридорах много документальных свидетельств развития разных направлений использования атомной энергии, которым, по сути, дала старт Обнинская АЭС. Нынешние реакторы на быстрых нейтронах, замыкающие ядерный топливный цикл и делающие его практически безотходным, – это идея, которую ещё в те времена начал разрабатывать Александр Лейпунский, научный руководитель ФЭИ, на территории которого находится станция. Перемещаемая АЭС малой мощности (тогда её называли транспортабельной) ТЭС-3 на четырёх самоходных гусеничных шасси танка Т-10 разработана здесь и запущена в опытную эксплуатацию в 1960 году. Атомные энергетические установки на орбите Земли, ядерная медицина – всё это родом из Обнинска, который показал миру: использование атома в мирных целях открывает человечеству невероятные возможности.

Подземные залы пока хранят первозданность. Запылённые трубы, краны, вентили… Припорошенный слоем пыли тот самый разводной ключ, с которым в 1950-е любили фотографировать передовиков производства. Инструкция о мерах пожарной безопасности в рамочке под стеклом, датированная 1963 годом. Стеклянные плафоны-шишки, окрашенные в красный цвет. Две комнаты с приборами контроля. В одной – стеллажи со 128 датчиками (на каждый канал), в другой – приборы, показывающие результаты измерений.

Туннель в турбинный зал, который на земле находится по другую сторону аллеи. Сюда экскурсии не водят, но лелеют планы реконструировать часть этих помещений, чтобы у посетителей музея складывалось полное представление о работе атомной станции.

* * *

Белый коридор на 3-м этаже заканчивается белым бюстом Курчатова с его характерной бородой. Этого, конечно, не задумывали при реставрации, но атмосфера получилась почти культовая. Входишь – и как будто в храме оказался.

Хотя почему «как будто»? Это и есть храм науки и технологий. Наших – советских, российских. «Я всегда здесь испытываю благоговение, – делится руководитель музея. – Иду и понимаю, что здесь ходили наши великие, в первую очередь Игорь Васильевич Курчатов».

А у юных экскурсантов появился ритуал: подержись за бороду – станешь умным и получишь пятёрку на экзамене.