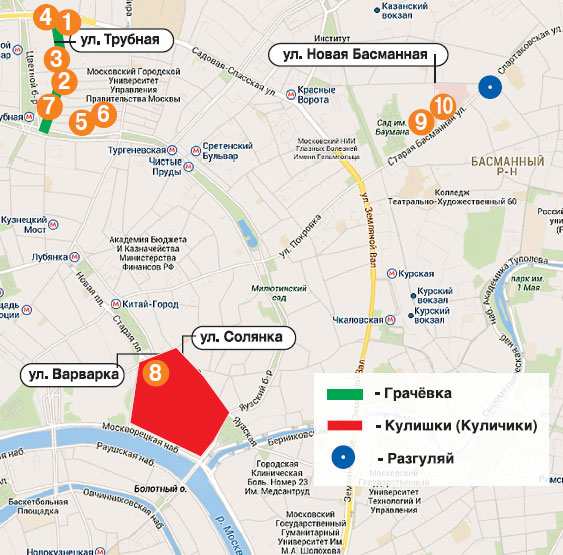

Трущобы Грачёвки

Названа от «грачей» - снарядов для мортир, изготовлявшихся на этой улице. Или от «драчей» - острых железных шипов, которые бросали под ноги лошадям для борьбы с конницей. С начала ХХ в. улица называется Трубной - из-за деревянной трубы, уложенной под землю столетием раньше, в которую убрали реку Неглинную (или Самотёку), своими разливами доставлявшую Москве не меньше бедствий, чем Амур Хабаровску.

Имя Грачёвка имело столь мрачную ауру, что проживание здесь означало социальное падение. Неслучайно многодетное семейство Чеховых, перебравшись в конце 1870-х гг. из Таганрога в Москву, начало свою «гастарбайтерскую» жизнь именно здесь. Их первое жилище помещалось в подвале церкви Николы в Грачёвке (возле школы, ныне ул. Трубная, 36 ➊). По словам Михаила, брата писателя, тут «пахло сыростью, и через окна виднелись одни только пятки прохожих». В 1879 г. семья сняла квартиру в доме 23 ➋ по той же улице, где Антон начал писать рассказы.

Чуть дальше в сторону Садового кольца в доме 29 ➌ родился художник-передвижник Николай Касаткин. Рядом (дома 32 и 37 ➍ не сохранились) жил профессор Тимофей Грановский, друг Гоголя и Белинского, Герцена и Тургенева. Вправо от «Трубы» (если идти от бульваров) отходит Колокольников пер. ➎, по названию завода, где в XVIII в. отлили Царь-колокол. А влево - М. Сергиевский пер. ➏, где на углу с Грачёвкой поселился у родственников Миша Лермонтов, привезённый в Москву для поступления в университетский пансион. Северная половина Грачёвки примыкала к Сухаревскому рынку. Здесь ютились беднота и пьянь, в притонах творились мрачные дела, гремели оргии в публичных домах. Чехов называл этот район рабовладельческим рынком.

Посередине М. Сухаревского пер. ➏ располагалась «Арбузовская крепость» - ночлежка московской голытьбы. Соседний, за углом, на Трубной ➐, притон именовался «Ад». Писатель Пётр Боборыкин уверял: нигде не найти «такого цинического проявления народного разврата, как в этой местности Москвы».

У чёрта на Куличиках

Кулишками (или Куличиками) именовали часть поймы Москвы-реки между Яузой, Китай-городом и Солянкой ➑. Откуда это слово? Версий, как всегда, несколько. От птички кулик, живущей на болоте (пойма была топким, болотистым местом). От слова «кулижки» - часть леса, оставшегося от вырубки (церковь Иоанна Предтечи под Бором доказывает: лес тут был). Но самая интересная версия - от названия местности: Куликово поле, где войска Дмитрия Донского разбили полчища хана Мамая. Где точно было побоище, не установлено по сей день. Но воинов, павших в битве с Мамаем, похоронили в подвале церкви Всех Святых на Кулишках. В конце XVI в. из-за осадки фундамента захоронения переместили. После чего в храме началась чертовщина: по ночам что-то громыхало и сияло «дьявольское свечение». Службы в церкви прекратились. Самые опытные священники - мастера изгнания бесов - отмаливали «нечистое» место. И победили - место очистилось. А выражение «у чёрта на куличках», означающее «чёрт-те где», вошло в языковой обиход.

Гулять? Так в «Разгуляе»!

Топоним Разгуляй относится к пересечению улиц Старая и Новая Басманные, Спартаковская и Доброслободская и происходит от одноимённого кабака, располагавшегося на рубеже XVIII-XIX вв. на ул. Старая Басманная, 38/2 ➒.

В конце XVII в. на Разгуляе поселился Яков Брюс - инженер, учёный и астролог, дипломат, военный и сподвижник Петра I, первый русский масон, которому молва приписывает качества чернокнижника, то есть колдуна и алхимика. Его семья жила в доме 2/1 по Спартаковской ул. ➓. В этом доме, кстати, принадлежавшем графу Алексею Мусину-Пушкину, в 1812 г. сгорел подлинник «Слова о полку Игореве».

По сей день на косо срезанном углу ампирного особняка в левой части фасада видна на красном фоне белая трапеция, формой напоминающая крышку гроба. Это бывшие «вечные часы графа Брюса»: тень от стержня в центре показывала точное время, из-за чего в полдень на Разгуляе собирались московские часовщики.

По легенде, часы Яков Брюс выполнил по заказу прежнего хозяина дома. Но, когда заказчик умер, наследники отказались оплатить труд мастера - он их проклял, в сердцах сказав: пусть они показывают только несчастья. И будто бы накануне революций и мировых войн белое поле циферблата само по себе заливалось кровавым цветом. А иной раз на доске проступало изображение креста - он указывал место, где спрятан клад. Кто пускался на его поиски, внезапно погибал. По слухам, тайная комната с редчайшими манускриптами чернокнижника находится как раз за часами, но почему-то попасть в неё до сих пор никому не удалось. При Николае I в здании, выкупленном казной у наследников владельца, разместилась 2-я Московская гимназия. Дом заметно перестроили, сохранив, однако, удивительный балкон-полуротонду с пятью колоннами, выходивший на ул. Елоховскую (ныне Спартаковская) и обращённый к Елоховскому собору.

После революции и закрытия гимназии к дому пристроили ещё один (четвёртый) этаж. В нём размещались военный госпиталь, Дом Красной армии, индустриально-педагогический (позже педагогический) институт имени Карла Либкнехта. А с 1943 г. по настоящее время - строительный университет (МИСИ-МГСУ).

Знаете, где раньше располагались Хитровка и Божедомка, Евпловка и Вострый угол? Об этом - в следующих номерах «АиФ».