Почему сорокоградусная постоянно дорожает? Какие социально-экономические проблемы отражает алкогольное зеркало? И что стоит взять сегодня из алкогольной политики СССР? Рассказывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Почему сорокоградусная постоянно дорожает? Какие социально-экономические проблемы отражает алкогольное зеркало? И что стоит взять сегодня из алкогольной политики СССР? Рассказывает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Алексей Макурин, aif.ru: Статистика говорит, что люди в России пьют примерно столько же, сколько в Европе. Но многие уверены, что наша страна самая пьяная в мире. Откуда растёт этот миф?

Вадим Дробиз: Из собственных шуток на алкогольные темы и низкой оценки наших достижений в области пития. Мало кто знает, но именно в СССР сформировалась та передовая структура потребления алкоголя, к которой сейчас стремятся многие страны. Перед началом горбачёвской антиалкогольной кампании дешёвое вино стоило у нас в 4 раза меньше бутылки водки. В результате в 1984 г. средний советский гражданин употребил 10 л крепкого алкоголя, 24 л пива и целых 28 л винодельческой продукции. Жаль, что потом мы стали пиво-водочной страной.

В пересчёте на абсолютный алкоголь россияне выпивают сегодня примерно столько же, сколько в советское время, но винодельческой продукции — лишь 7,5 л в год, пива — 50 л, а крепкого алкоголя — 12–14 л. Последние цифры точно не подсчитаешь, так как 30% водки производится нелегально. И при этом алкогольный рынок, как зеркало, отражает изменившуюся социальную картину страны. Лучший отечественный и импортный алкоголь доступен только 30% населения с достаточно высоким доходом. Представители нижнего слоя среднего класса пьют легальный российский алкоголь. Люди, зарабатывающие в пределах 20–25 тысяч рублей, — более дешёвую нелегальную водку. А совсем бедные — спиртосодержащие суррогаты.

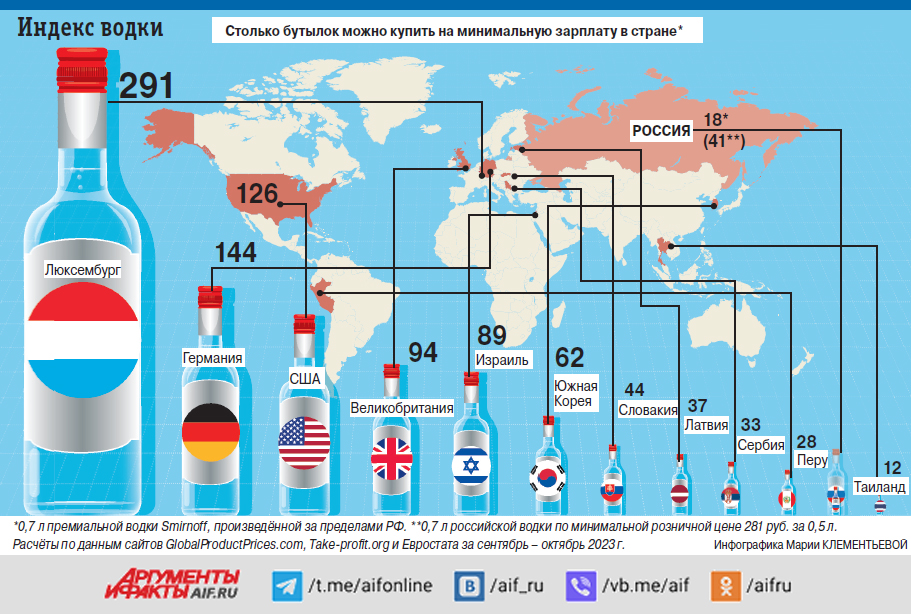

— Советской «минималки» в 70 рублей хватало лишь на 14 бутылок «андроповки». Нынешний МРОТ позволяет взять 57 легальных поллитровок по минимальной цене. Почему же тогда кажется, что в советское время алкоголь был доступнее?

— Потому что в личном бюджете много разных расходов, и тогда их сумма лучше гармонировала с доходами. А в сравнении с зарплатами водка всегда стоила в нашей стране дороже, чем во многих других. В Германии полно шнапса и водки всего за 4 евро, и на МРОТ можно купить целых 500 бутылок.

При этом в барах, кафе и ресторанах на Западе продаётся 30–35% алкоголя, а у нас — только 5%. Отсюда разная культура потребления. Взяв бутылку в магазине, наши люди выпивают её дома или на улице. Пьяные конфликты в России концентрируются в этих местах. И ни в одной из развитых стран не достигает таких размеров, как у нас, рынок контрафактного алкоголя. Там это чаще подделки под известные бренды, а у нас это массовая продукция, выпускаемая на полукустарных производствах из нелегального спирта. В основном водка. Чтобы удешевить её себестоимость и увеличить прибыль, нелегалы не уплачивают акцизный налог, который положено включать в стоимость каждой бутылки. Государство с ними борется. В магазинах, официально торгующих алкоголем, их продукции сейчас нет. Но желающие сэкономить всё равно находят её.

Водочный МРОТ

— Ежегодно от отравления алкоголем в России погибает 10-11 тыс. человек. Верно?

— Это так. Однако, как считают медики, причина 90% трагедий — чрезмерный приём спиртного. Смертельную дозу ядовитого метилового спирта или другого суррогата получает примерно 1 тыс. человек, тогда как нелегального крепкого алкоголя выпускается 450–500 млн л в год. Это несопоставимые цифры. Люди бы не покупали безакцизную водку, если бы она была сплошь некачественной. А тех, кто привык пить суррогаты, сообщения об отравлениях тем более не останавливают.

В борьбе с нелегальным производством и употреблением разной отравы государство будет проигрывать до тех пор, пока не установится баланс между доходами нижних слоёв населения и ценами на легальный алкоголь. По моим расчётам, минимальные зарплаты должны равняться в России стоимости 130 бутылок водки по минимальной цене. Сегодня это 36,5 тысяч рублей.

— Как выйти на этот уровень? Можно ли это сделать, просто заморозив цены на водку?

— Не получится. Зерно, виноград и другие ресурсы, необходимые производству, каждый год дорожают. Растущие госрасходы требуют мобилизации всех бюджетных источников. Ситуация в корне изменится только тогда, когда доходы людей будут расти намного быстрее, чем дорожает водка. И нужна такая алкогольная политика государства, которая учитывала бы не только фискальные цели, но и обеспечение качественным алкоголем всех слоёв населения. На легальную «народную водку» по доступной цене перейдут даже бомжи, пьющие спиртосодержащие жидкости.

Цены завтрашнего дня

— В 2024 году акциз на алкоголь вырастет на 5%. Поэтому Союз производителей алкогольной продукции попросил Минфин поднять минимальную цену на водку с нынешних 281 до 301 рублей. Какими будут последствия?

— Это незначительный рост, который число покупателей нелегальной водки не увеличит. Но и тех, кто её уже пьёт, меньше не станет. Больше всего тревожит то, что появились планы в 3 раза поднять акциз на вино, что понизит его доступность для людей с низкими доходами и продолжит убивать массовый винный рынок.

— Может быть, нужно установить разные акцизы для разных ценовых групп алкоголя?

— Как вариант. Набор решений зависит от государства. Но практика показывает, что стремления сделать алкоголь более доступным у государства нет, а разговоры о пагубности пьянства обычно становятся обоснованием для очередного поднятия налога. Так было в 2012–2014 гг., в течение которых ставка акциза на водку выросла в 2 раза. И львиная доля производства легального алкоголя ушла тогда в нелегальную зону.

— Чтобы пополнить бюджет, министр финансов Антон Силуанов предложил на днях приватизировать поставщика этилового спирта — государственное АО «Росспиртпром». Не приведет ли это к тому, что водочное сырье еще быстрее начнет дорожать и порядка на алкогольном рынке станет еще меньше?

— Все останется прежним — и цены, и качество алкоголя. Во-первых, «Росспиртпром» — это не весь российский спирт, а 40%. Во-вторых, себестоимость спирта не зависит от того, кому принадлежит производство. В-третьих, на легально работающих частных и государственных предприятиях действуют одинаковые меры контроля за качеством напитков и уплатой налогов, а главные проблемы нашего водочного рынка лежат в его нелегальном сегменте, который государство не контролирует. Алкогольная госмонополия, к которой периодически призывают вернуться некоторые политики, сейчас не даст того же результата, как в СССР, где государство обладало монополией на все. Бесполезно восстанавливать только один элемент системы, чтобы получить результат. Не сработает.

Кстати. Особенности нашего злоупотребления

Статистика

- По данным Росстата, зафиксированным до пандемии, в 2019 г. в России было легально продано 7,3 л абсолютного алкоголя на каждого жителя старше 15 лет. Нелегальные продажи, по оценке ВОЗ, составили ещё 3,2 л. Суммарно получается по 10,5 л на душу. Это в пределах показателей ЕС и даже ниже, чем в самых пьющих европейских странах — Чехии и Латвии (12,7 и 12,2 л).

- При этом у нас заметно выше смертность от последствий употребления. В том же 2019 г., по сведениям Института измерения и оценки показателей здоровья, от болезней и инцидентов, связанных с алкоголем, умерло 19,4 человека на 100 тыс. российского населения — в 5 раз больше, чем в среднем в странах Западной Европы.

- Лидируем мы и по употреблению за раз. А это один из факторов, провоцирующих алкогольную смертность. 44% россиян сообщили, что за последний месяц одномоментно выпивали не менее 60 г чистого алкоголя (примерно по 6 рюмок крепких напитков). В Великобритании, скажем, таких обнаружилось 22%, в США — 18,3%.