15 января 1795 г. появился на свет дворянин, дуэлянт, пианист, композитор, драматург, поэт, дипломат, гусар, лингвист, полиглот, востоковед, чиновник, кавалер ордена св. Анны и ордена Льва и Солнца, классик русской литературы Александр Грибоедов.

Даже простое перечисление областей, в которых Грибоедов оставил серьёзный след, кажется фантастикой. Тем не менее так оно и было. Правда, с одной поправкой, на которую указал сам Александр Сергеевич в беседе со знаменитым тогда актёром Петром Каратыгиным:

- Ах, у вас столько талантов! - в благоговении промолвил актёр. - Вы и наездник, и военный, и литератор, и музыкант!

- Поверь мне, Петруша, - блеснул очками Грибоедов. - У кого много талантов, у того нет ни единого настоящего.

«Служить бы рад»

Насчёт «ни единого» он, пожалуй, слукавил. Впрочем, не вполне. Военным Грибоедов был и впрямь неважным. Обычно биографы пишут: «В грозу Отечественной войны 1812 г. Александр Грибоедов вступил в Московский гусарский полк графа Салтыкова, чтобы сражаться с армией Буонапартия». Каковы были сражения этого полка, можно узнать из донесений владимирского губернатора Супонева. Вот как полк отступал вглубь России: «В кабаках били окна, и двери, и стёкла, вино таскали в вёдрах, штофах, полуштофах, манерках и кувшинах. Всё, что там ни находили, брали себе без денег. Всего по городу и уезду в питейных домах и подвалах разграблено вина, водок и стеклянной разной казённой посуды на 21 099 рублей». Учитывая цену денег (корова тогда стоила около 5 руб.), неудивительно, что «гусарский корнет Грибоедов заболел и остался во Владимире».

Что же касается дипломатического поприща, то здесь Александр Сергеевич не подвёл, хоть и кокетничал иной раз: «Я проклял то время, когда надел этот мундир! Выйдет время службы - сменю его хоть на мужицкий армяк!» Тем не менее он заслужил вечную признательность армянского народа только за то, что значительную часть их соплеменников сумел перевести из власти жестокой и фанатичной мусульманской Персии под власть православной и веротерпимой России. В конце концов явный недоброжелатель Грибоедова, кавказский наместник Николай Муравьёв нашёл силы сказать: «В Персии, в чине посланника, был совершенно на своём месте. Он заменял нам там единым своим присутствием двадцатитысячную армию. Во всей России не найдётся, быть может, способного на то человека...»

Промедление смерти

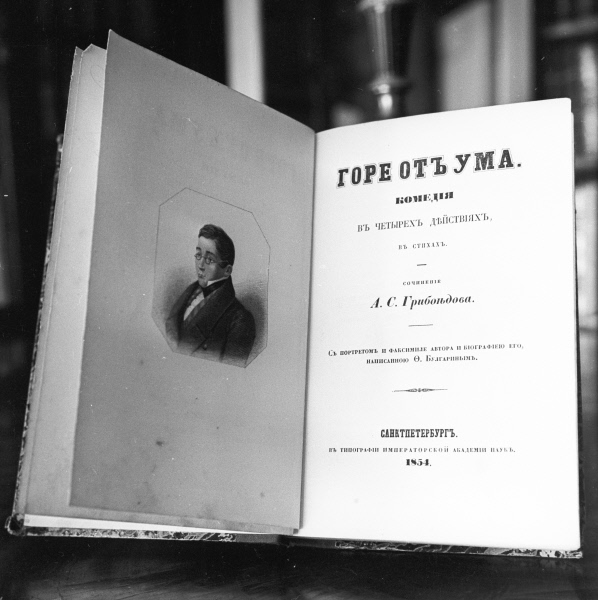

Если же рассмотреть творческое наследие классика, то придётся поверить ему на слово. Кто может с ходу назвать больше одного литературного произведения Грибоедова? Разве что маститые литературоведы. Мы же знаем только «Горе от ума». В музыке - «Грибоедовский вальс». И всё. На самом деле вспоминать больше и нечего - начатые и незаконченные драмы «Грузинская ночь», а также «Родамист и Зенобия» не в счёт. Было ещё два десятка стихотворений, о которых пишут: «До нас дошли только упоминания, самих же текстов нет».

В музыкальной критике есть хлёсткое определение: «группа одной песни». Это не значит, что написана лишь одна композиция или группа совсем уж бездарна. Это скорее странная и трагическая судьба. Вот как писал век спустя после смерти Грибоедова советский критик Наум Берковский: «Александр Сергеевич мало кому известен. Он построил «Горе от ума». И ещё популярен сюжет его трагической гибели в Персии».

А вот что писал поэт Александр Блок: «Горе от ума», я думаю, - гениальнейшая русская драма. Но как поразительно случайна она! И родилась она в какой-то сказочной обстановке - среди грибоедовских пьесок, совсем незначительных. В мозгу петербургского чиновника с лермонтовской желчью и злостью в душе, с лицом неподвижным, в котором «жизни нет».

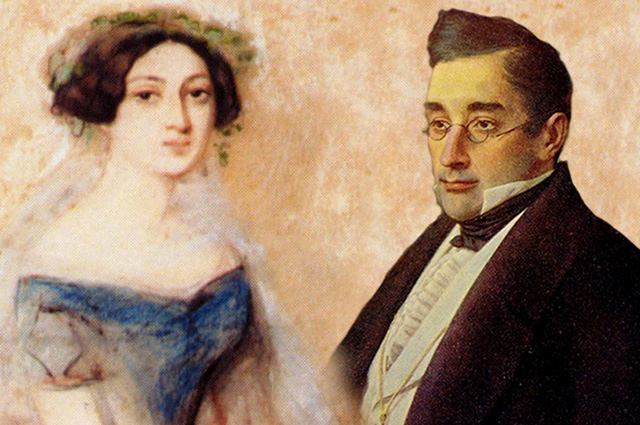

«Нет жизни» - это можно списать на позднейший портрет кисти Крамского, написанный через 44 года после смерти Грибоедова. Современники классика были иного мнения: «Он был хорошего роста, интересной наружности, брюнет с живым румянцем, выразительной физиономией и твёрдой речью», - это слова Василия Андреева, его сослуживца. А вот как отзывался о нём декабрист Александр Бестужев: «Кровь сердца всегда играла на его лице». И, наконец, Пушкин: «Это один из самых умных людей в России».

Но вообще оценки современников крайне противоречивы. «Он был честолюбец, человек обдумывания и расчёта», - пишет поэт Пётр Вяземский. И он же спустя несколько лет отмечал в письме: «Познакомься с Грибоедовым! Он умён, пламенен, в нём есть что-то дикое, самолюбие, чуть что, встаёт на дыбы!»

Лев Толстой сказал, что любой человек способен написать одну книгу. Но только о себе, пользуясь фактами и примерами из своей биографии и примерами из жизни друзей и близких. Дальше уже начинается профессия. Сто лет спустя другой классик, Сергей Довлатов, заметил: «Литература заменяет всё. Иногда даже становится дороже жизни».

Судьба Грибоедова очень точно попадает под эти определения. Он написал гениальную драму и благодаря ей одним движением пера поместил себя в золотой фонд русской литературы. И, как многие считают, этой божественной вспышкой исчерпал свой талант. После его трагической смерти актёр Михаил Щепкин заметил: «Грибоедов мог спастись, но, давно обуреваемый болезненным самолюбием и не умея создать ничего равного гениальному «Горю», давно мечтал о смерти и сам бросился в толпу мятежников и погиб в бою...»

А мы тем временем уже не первый век цитируем грибоедовские строки: «Служить бы рад - прислуживаться тошно», «А судьи кто?» и - далее по тексту...