Кембридж — вуз невероятно консервативный. Россиянка Наталия Берлова стала полным профессором математики (так в западной системе называется преподаватель высшей ступени) знаменитого вуза и, можно сказать, вошла в его историю — за восемь веков существования университета женщина заняла такую должность впервые. Наталия рассказала АиФ.ru о трудностях, которые испытывают женщины в науке, идеальной школе и гаджетах будущего.

Квантовая революция

Полина Седова, АиФ.ru: Наталия, почему за 800 лет в Кембридже до вас не было женщин-профессоров математики? Это проблема дискриминации, или дело в чём-то другом?

Наталия Берлова: Нет, это не та дискриминация, о которой мы привыкли говорить. Это вполне естественная закономерность. Исторически наука не воспринималась как занятие, соответствующее семейному укладу, ведь многие семейные заботы о доме и детях ложатся именно на женские плечи. И женщинам-учёным сложно выключить голову в пять часов вечера и пойти забирать детей из сада или учить с ними уроки. Научная задача всё время с тобой, даже ночью… А если в семье оба супруга учёные? Тогда вступает в силу так называемая проблема «двух тел»: как двум учёным найти работу в одном и том же или хотя бы в близко расположенных университетах при дефиците профессорских мест.

В некоторых странах, например в Штатах, пытаются решить эту проблему: университеты, чтобы заполучить специалиста, находят место и для его супруга. Такого человека называют «прицеп», и даже если он великолепный учёный, его всегда будет преследовать то, на основании чего он получил место. В Кембридже и Оксфорде же наоборот, смотрят лишь на достижения, на научный вклад и не делают никаких уступок для членов семьи. Что правильнее, не знаю. Но проблема есть.

В становлении женщин-учёных свою роль играет и воспитание девочек. В Англии они если и идут в науку, то чаще занимаются биологией или химией. Считается, что для семьи эти области «удобнее», при необходимости можно уйти из науки в медицину. С математикой и физикой сложнее, эти науки труднее «приложить», в другую профессию уйти сложнее.

— Казалось бы, в современном мире остаётся всё меньше и меньше загадок. Яблоки падают, планеты вращаются, но учёные всё равно постоянно над чем-то работают…

— В начале прошлого века действительно считалось, что физика себя исчерпала. До того момента, как были обнаружены квантовые закономерности, идущие вразрез с законами классической механики. И всё представление о мире разрушилось. Теперь есть разрозненные части: классическая механика, объясняющая движение знакомых нам предметов, квантовая механика, действующая на уровне мелких масштабов, есть теории космологии. И соединить все теории в одну не получается, есть фундаментальные противоречия, и они очень сильно мучают физиков. Парадокс: мир устроен просто, и мы видим эту простоту, но описать и объяснить её не можем.

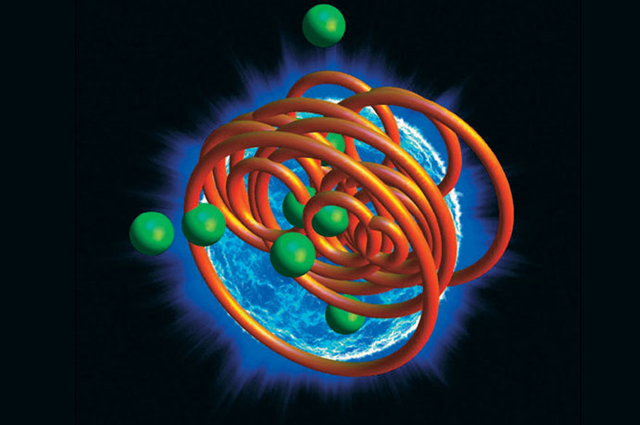

— Расскажите о вашем прорыве в изучении квантовых вихрей?

— Мы создали новую математическую конструкцию, включающую в себя теорию сверхтекучести Ландау, за которую он получил Нобелевскую премию в 1962 году, и квантовые эффекты (вихри), которые ещё не были открыты, когда Ландау создавал свою теорию. Вихри двигаются внутри сверхтекучей жидкости: разделяются и снова сливаются, формируя связки и переплетения, и подчиняются законам не классической, а квантовой механики. Было много попыток поправить теорию Ландау, но описать движение и видоизменение квантовых эффектов удалось лишь нашей команде. Мы не знаем пока, большой это прорыв или нет, мы просто взглянули на проблему с другого угла.

— Обычных людей, не учёных, всегда интересует прикладная сторона любых открытий. Уже можно предположить, как ваши исследования будут использоваться на практике?

— Наши исследования относятся к фундаментальной физике, мы хотим познать мир, природу физических явлений. Для нас практические применения вторичны. Но в данном случае выход на практику всё же есть, и очень существенный. Проблемы сегодняшней электроники заключаются в достижении максимальной скорости передачи информации. Электроны, на основе которых сейчас работает почти вся электронная техника, — маленькие, но медленные частицы. Передавать информацию в компьютерном чипе быстрее они уже не смогут, предел достигнут. Существуют другие частицы — фотоны — частицы света, они очень быстрые, но очень большие и не взаимодействующие: в наноустройства их не поместишь, контролировать их тяжело. Поэтому возникла идея строить новые материалы на основе соединения электрона и фотона. Это возможно в том числе и на базе наших исследований. Новые виртуальные частицы могут лечь в основу нового поколения электронных приборов. А это значит, что устройства, датчики, лазеры и многое другое будут сверхчувствительными, будут обладать новыми свойствами, например передавать и обрабатывать информацию быстрее.

Куда пропал престиж

— Вы были аспирантом в МГУ, но защитились уже в США и работу вели за границей. Есть ли разница в организации научной деятельности в России и за рубежом?

— Я пока мало знакома с российской научной системой, хоть с прошлого года являюсь деканом Сколтеха (год назад Наталия приехала в Россию и создала здесь научную группу на базе Сколковского института науки и технологии, одновременно став его деканом). Я понимаю мотивацию реформирования РАН — прийти к западному образцу слияния образования и науки. Мне нравится организация западной науки, это гибкая система, где каждый может найти свою структуру для занятий интересующей проблемой. Учёные все разные: кто-то настроен на создание больших исследовательских групп, кто-то — на работу наедине с листом бумаги. Наука должна быть разной — и на базе небольших университетов, и в крупных академических центрах.

— Как вы думаете, если бы вы в 90-х не уехали за границу, вы смогли бы достичь в России ступеньки, сопоставимой с той, на которой сейчас стоите в мире науки?

— Однозначно, нет. Начальные условия были не те. Кроме того, последние 20 лет у нас целенаправленно душили и уничтожали науку. В этой сфере остались только те, кто не смог никуда уехать или кто смог встроиться в систему. Многие мои друзья-учёные тогда выбирали: остаться в университете или пойти мыть окна. Те условия были несовместимы с занятием наукой. Я могу себе представить, каких усилий стоило сохранить лаборатории на международном уровне, и преклоняюсь перед российскими учёными, которые смогли это сделать. Но сейчас я хотя бы вижу, что какие-то выводы сделаны и есть положительная динамика. Хочется в этом поучаствовать и помочь.

— Но и сейчас «утечка умов» не прекратилась?

— В России по-прежнему нет адекватных условий для науки. Довлеет бюрократия, драконовские условия для закупки реактивов и оборудования, учёный постоянно должен доказывать, что он не вор. Но самое главное, потерян престиж профессии учёного. Во время одного из моих приездов в Россию я встретила свою бывшую учительницу. Узнав, что я работаю учёным в Англии, она меня спросила, не чувствуют ли я себя человеком второго сорта. Я очень удивилась и смеясь ответила: «Я — профессор Кембриджского университета, в английской иерархии выше меня только королева». В России же всё по-другому.

— У нас потерян и престиж учителя…

— Роль учителя абсолютно критична в становлении любого человека, но учёного — особенно. Я помню мою замечательную первую учительницу из оренбургской школы № 64 — Зою Петровну Нестерову и учителя математики из школы № 6 Солнечногорска (Подмосковье) — Софью Борисовну Темптемышеву. Софья Борисовна видела, что школьная программа даётся мне слишком легко, и приносила мне интересные задачи, и я их тихо решала, сидя за последней партой. Среди учёных для меня примерами людей, бесконечно преданных идеалам науки, являются мои научные руководители в Московском госуниверситете и в США: Дмитрий Борисович Силин, Пол Робертс и Луис Ховард.

Индивидуальные ученики

— Ваши дети учились в Англии, а теперь учатся в России. Как вы можете оценить европейское среднее образование?

— Сейчас они учатся в Ломоносовской школе в Москве, сын в 7 классе, дочь — в 3. Могу сказать, что начальная школа в Англии более расслабленная, особых требований к ученикам там не предъявляют, но и не отбивают охоту учиться, как это часто бывает в российских школах. В целом, в России нет такого индивидуального подхода к ребёнку, западное образование с этим справляется лучше.

Английская школа — это игра, которая не требует напряжения. Там не загружают малышей, как в русской школе, нет, например, домашних заданий. Нагрузка увеличивается с определённого возраста. Но в наших школах всегда давали более последовательное, систематическое, научное образование.

— Насколько сильны различия в высшем образовании в Европе, США и в России? Ведь вы работали в университетах всех этих стран.

— Кембридж — не совсем показательный в этом отношении университет. К нам ведь попадают лучшие из лучших, «сливки». Чтобы пройти к нам, ученик должен ещё в школе доказать, что он этого достоин. Мы интервьюируем будущих студентов ещё до экзаменов в школе, тестируем, оцениваем. И часть из них приглашаем на летний трёхчасовой экзамен, сообщая, что они пройдут, достигнув такого-то уровня. И самое интересное, что этот уровень устанавливается для каждого индивидуально. Если мы знаем, что ученик пришёл из хорошей частной школы, то и требуем от него большего. И наоборот, если приходит выпускник государственной школы, получивший меньше знаний, но талантливый и мотивированный, мы снижаем планку. И эти дети «выстреливают» при должном образовании.

В США от студентов не требуют узкой специализации с первого курса, при поступлении большое внимание отводится общественной жизни абитуриента. Начинают они слабее европейских студентов, но раскрываются в аспирантуре.

— И работают на благо этой страны?

— Наука — интернациональное понятие. Ещё Чехов говорил: «Национальной науки нет, как нет национальной таблицы умножения; что же национально, то уже не наука». И всё же, когда страна создаёт хорошие условия для учёных и это приносит результаты, она становится в ряд развитых держав. А что такое сильная наука? Это целый комплекс — от хороших школ, учеников и преподавателей до старт-апов и бизнес-идей. В науку стоит вкладываться, она ведёт за собой прогресс.

Исследование троллей. Как весёлые учёные зарабатывают на науке?

Исследование троллей. Как весёлые учёные зарабатывают на науке?  Мегареактор или Появится ли наконец «вечный двигатель»?

Мегареактор или Появится ли наконец «вечный двигатель»?  Почему британские учёные делают нелепые открытия?

Почему британские учёные делают нелепые открытия?  Сам себе клон. Из кусочка кожи можно вырастить глаз и зуб

Сам себе клон. Из кусочка кожи можно вырастить глаз и зуб