15 октября 1841 года в сибирском городке Ялуторовск у одного винного откупщика родился третий сын. Мальчика назвали по святцам, в честь преподобного Саввы Вишерского , чья память совершается 14 октября. Фамилия — Мамонтов.

«Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» — так Пушкин оценил роль Михаила Ломоносова в отечественной истории. С некоторыми поправками то же самое можно сказать и о Савве Мамонтове. Его называют выдающимся меценатом Серебряного века. Но он, по большому счёту, сам был Серебряным веком. Или, если угодно, нашим искусством в период его фантастического взлёта. Музыка, театр, живопись, скульптура тех лет — всё так или иначе несёт на себе отпечаток личности этого предпринимателя.

Когда речь идёт о фигуре такого калибра, есть большой соблазн снизить планку. К примеру, указать на то, что юный Мамонтов неважно учился. Скажем, в выпускном классе гимназии завалил латынь и был оставлен на второй год. Да и вообще более-менее успевал только по тем предметам, которые ему нравились. Дескать, вот откуда его страсть к артистизму и богеме.

Скульптор, певец?..

Причины метаний Мамонтова между искусством и предпринимательством можно и нужно искать именно в детстве и юношестве. Но гимназия здесь ни при чём. А «при чём» компаньон его отца, учёный и промышленник Фёдор Чижов . «Это был замечательный человек, — признался как-то Мамонтов совсем юному художнику Константину Коровину . — Он сказал мне, когда я был таким же мальчиком, как вы: «Артисты, художники, поэты есть достояние народа. И страна будет сильна, если народ будет проникнут пониманием их».

Русский импрессионизм Константина Коровина: 10 картин

Previous

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Константин Коровин родился в состоятельной старообрядческой семье. По настоянию родителей – окончившего университет отца и матери, происходившей из дворянского рода - Коровин в 14 лет поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

© «Ранняя весна», 1870 год

Вместо академического образования Коровин начинает путешествовать. Поначалу художника увлёк символизм, что подтолкнуло его на посещение лекций художника-эстета Модеста Дурнова, Коровин также общается с поэтами, в том числе Константином Бальмонтом.

© Фрагмент картины «Муза», 1887 год

Коровин начинает всё больше путешествовать и во время одной из поездок в Париж в конце 80-х годов XIX века знакомится с импрессионизмом. Позже он вместе с Валентином Серовым отправляется на север, где создаёт ряд пейзажей под влиянием импрессионизма.

© «Мурманский берег», 1894 год

В начале 1900-х художник переключился на театр и создавал эскизы костюмов и декорации к постановкам, операм и балетам. Коровин работал в Большом и Мариинском театрах, а также сотрудничал с миланским театром «Ла Скала».

© Эскиз костюма для балета Цезаря Пуни, 1901 год

В тоже время Коровин возобновляет путешествия по Европе, но особенным местом для него остаётся Париж, где художник увлёкся импрессионизмом. В то время Ренуар и Моне продолжали активно писать, и под их влиянием Коровин создаёт целый ряд городских пейзажей.

© «Ночная улица. Париж», 1902 год

К началу XX века Константин Коровин становится авторитетным художником, его репутация подкреплена работой с крупнейшими театрами мира. В этот период он преподаёт в МУЖВЗ, где учился в юности.

© Портрет Фёдора Шаляпина, 1911 год

С наступлением Первой мировой войны Константин Коровин начал работать в штабе русской армии. Художник выполнял роль консультанта по маскировке.

© «Портрет офицера», 1916 год

По окончании войны и октябрьской революции Коровин активно работает над сохранением памятников искусства, организует выставки и аукционы в пользу политзаключённых, а также возобновляет сотрудничество с театром.

© «Летним вечером у крыльца», 1922 год

В Париже Коровин возвращается к городским пейзажам – он рисует Виши, Бастилию, Монмартр, однако со временем в нём просыпается ностальгия по родине и параллельно художник пишет несколько исконно русских сюжетов.

© «Парижский бульвар», 1939 год

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Константин Коровин родился в состоятельной старообрядческой семье. По настоянию родителей – окончившего университет отца и матери, происходившей из дворянского рода - Коровин в 14 лет поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

© «Ранняя весна», 1870 год

Вместо академического образования Коровин начинает путешествовать. Поначалу художника увлёк символизм, что подтолкнуло его на посещение лекций художника-эстета Модеста Дурнова, Коровин также общается с поэтами, в том числе Константином Бальмонтом.

© Фрагмент картины «Муза», 1887 год

Коровин начинает всё больше путешествовать и во время одной из поездок в Париж в конце 80-х годов XIX века знакомится с импрессионизмом. Позже он вместе с Валентином Серовым отправляется на север, где создаёт ряд пейзажей под влиянием импрессионизма.

© «Мурманский берег», 1894 год

В начале 1900-х художник переключился на театр и создавал эскизы костюмов и декорации к постановкам, операм и балетам. Коровин работал в Большом и Мариинском театрах, а также сотрудничал с миланским театром «Ла Скала».

© Эскиз костюма для балета Цезаря Пуни, 1901 год

В тоже время Коровин возобновляет путешествия по Европе, но особенным местом для него остаётся Париж, где художник увлёкся импрессионизмом. В то время Ренуар и Моне продолжали активно писать, и под их влиянием Коровин создаёт целый ряд городских пейзажей.

© «Ночная улица. Париж», 1902 год

К началу XX века Константин Коровин становится авторитетным художником, его репутация подкреплена работой с крупнейшими театрами мира. В этот период он преподаёт в МУЖВЗ, где учился в юности.

© Портрет Фёдора Шаляпина, 1911 год

С наступлением Первой мировой войны Константин Коровин начал работать в штабе русской армии. Художник выполнял роль консультанта по маскировке.

© «Портрет офицера», 1916 год

По окончании войны и октябрьской революции Коровин активно работает над сохранением памятников искусства, организует выставки и аукционы в пользу политзаключённых, а также возобновляет сотрудничество с театром.

© «Летним вечером у крыльца», 1922 год

В Париже Коровин возвращается к городским пейзажам – он рисует Виши, Бастилию, Монмартр, однако со временем в нём просыпается ностальгия по родине и параллельно художник пишет несколько исконно русских сюжетов.

© «Парижский бульвар», 1939 год

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Next

Константин Коровин родился в состоятельной старообрядческой семье. По настоянию родителей – окончившего университет отца и матери, происходившей из дворянского рода - Коровин в 14 лет поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

© «Ранняя весна», 1870 год

Русский импрессионизм Константина Коровина: 10 картин

Previous

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Константин Коровин родился в состоятельной старообрядческой семье. По настоянию родителей – окончившего университет отца и матери, происходившей из дворянского рода - Коровин в 14 лет поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

© «Ранняя весна», 1870 год

Вместо академического образования Коровин начинает путешествовать. Поначалу художника увлёк символизм, что подтолкнуло его на посещение лекций художника-эстета Модеста Дурнова, Коровин также общается с поэтами, в том числе Константином Бальмонтом.

© Фрагмент картины «Муза», 1887 год

Коровин начинает всё больше путешествовать и во время одной из поездок в Париж в конце 80-х годов XIX века знакомится с импрессионизмом. Позже он вместе с Валентином Серовым отправляется на север, где создаёт ряд пейзажей под влиянием импрессионизма.

© «Мурманский берег», 1894 год

В начале 1900-х художник переключился на театр и создавал эскизы костюмов и декорации к постановкам, операм и балетам. Коровин работал в Большом и Мариинском театрах, а также сотрудничал с миланским театром «Ла Скала».

© Эскиз костюма для балета Цезаря Пуни, 1901 год

В тоже время Коровин возобновляет путешествия по Европе, но особенным местом для него остаётся Париж, где художник увлёкся импрессионизмом. В то время Ренуар и Моне продолжали активно писать, и под их влиянием Коровин создаёт целый ряд городских пейзажей.

© «Ночная улица. Париж», 1902 год

К началу XX века Константин Коровин становится авторитетным художником, его репутация подкреплена работой с крупнейшими театрами мира. В этот период он преподаёт в МУЖВЗ, где учился в юности.

© Портрет Фёдора Шаляпина, 1911 год

С наступлением Первой мировой войны Константин Коровин начал работать в штабе русской армии. Художник выполнял роль консультанта по маскировке.

© «Портрет офицера», 1916 год

По окончании войны и октябрьской революции Коровин активно работает над сохранением памятников искусства, организует выставки и аукционы в пользу политзаключённых, а также возобновляет сотрудничество с театром.

© «Летним вечером у крыльца», 1922 год

В Париже Коровин возвращается к городским пейзажам – он рисует Виши, Бастилию, Монмартр, однако со временем в нём просыпается ностальгия по родине и параллельно художник пишет несколько исконно русских сюжетов.

© «Парижский бульвар», 1939 год

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Константин Коровин родился в состоятельной старообрядческой семье. По настоянию родителей – окончившего университет отца и матери, происходившей из дворянского рода - Коровин в 14 лет поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

© «Ранняя весна», 1870 год

Вместо академического образования Коровин начинает путешествовать. Поначалу художника увлёк символизм, что подтолкнуло его на посещение лекций художника-эстета Модеста Дурнова, Коровин также общается с поэтами, в том числе Константином Бальмонтом.

© Фрагмент картины «Муза», 1887 год

Коровин начинает всё больше путешествовать и во время одной из поездок в Париж в конце 80-х годов XIX века знакомится с импрессионизмом. Позже он вместе с Валентином Серовым отправляется на север, где создаёт ряд пейзажей под влиянием импрессионизма.

© «Мурманский берег», 1894 год

В начале 1900-х художник переключился на театр и создавал эскизы костюмов и декорации к постановкам, операм и балетам. Коровин работал в Большом и Мариинском театрах, а также сотрудничал с миланским театром «Ла Скала».

© Эскиз костюма для балета Цезаря Пуни, 1901 год

В тоже время Коровин возобновляет путешествия по Европе, но особенным местом для него остаётся Париж, где художник увлёкся импрессионизмом. В то время Ренуар и Моне продолжали активно писать, и под их влиянием Коровин создаёт целый ряд городских пейзажей.

© «Ночная улица. Париж», 1902 год

К началу XX века Константин Коровин становится авторитетным художником, его репутация подкреплена работой с крупнейшими театрами мира. В этот период он преподаёт в МУЖВЗ, где учился в юности.

© Портрет Фёдора Шаляпина, 1911 год

С наступлением Первой мировой войны Константин Коровин начал работать в штабе русской армии. Художник выполнял роль консультанта по маскировке.

© «Портрет офицера», 1916 год

По окончании войны и октябрьской революции Коровин активно работает над сохранением памятников искусства, организует выставки и аукционы в пользу политзаключённых, а также возобновляет сотрудничество с театром.

© «Летним вечером у крыльца», 1922 год

В Париже Коровин возвращается к городским пейзажам – он рисует Виши, Бастилию, Монмартр, однако со временем в нём просыпается ностальгия по родине и параллельно художник пишет несколько исконно русских сюжетов.

© «Парижский бульвар», 1939 год

Под конец жизни Коровин потерял зрение, однако занятий искусством не бросил и вернулся к своему литературному творчеству. Он написал ряд рассказов, а в 1939 году во Франции были опубликованы его воспоминания о Шаляпине.

© Автопортрет, 1938 год

Next

Меценаты или коллекционеры, как правило, представляются всё же несколько эгоистическими фигурами. Да, они покровительствуют людям искусства. Но прежде всего для собственного удовольствия. Однако Савва Мамонтов не укладывается в привычный формат «мецената и покровителя». Он имел ясную цель. И цель эта была больше и выше, чем просто благотворительность. «Страна будет сильна». Сильна пониманием искусства. Мамонтов был в этом крепко уверен. И когда его укоряли за излишнюю вычурность некоторых проектов, реагировал резко: «Надо приучать глаза народа к красивому на вокзалах, в храмах, на улицах».

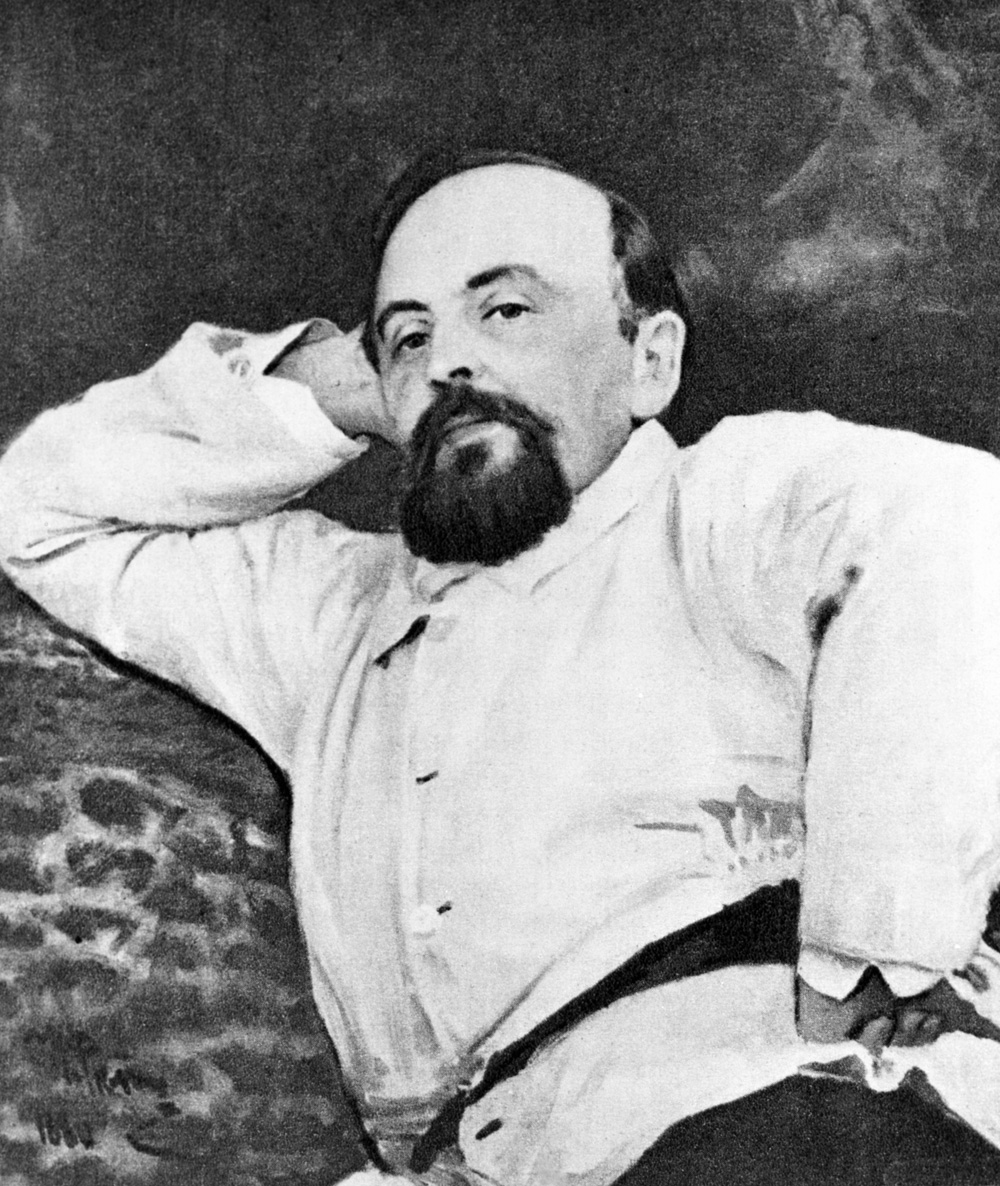

Савва Мамонтов. Портрет выполнен Ильей Репиным. Фото: репродукция

Кстати, одним из любимых предметов юного Саввы была древняя история. Очень хочется думать, что он запомнил один античный сюжет. Афинский полководец Ификрат претендовал на роль стратега-главнокомандующего. Его пытались осадить: «Чем ты хвалишься? Кто ты? Конник, лучник, копейщик?» Ответ был великолепен: «Отнюдь. Но умею всеми ими распоряжаться».

Вечный вопрос: что важнее — уметь делать самому или руководить умеющими?

С одной стороны, Мамонтов из первых. Поехав в 1864 г. в Италию изучать основы шелководства и практическую коммерцию, внезапно увлёкся оперой. Ничего особенного, кабы не один факт. Мамонтов запел сам. У него оказался прекрасный бас, и он даже получил ангажемент в опере Беллини «Норма». Спустя 8 лет, снова будучи по делам фирмы в Италии, он знакомится со скульптором Марком Антокольским . Вот его отзыв о Мамонтове: «Приехавши в Рим, Савва начал лепить — успех необыкновенный! Вот вам новый скульптор!» Однако композитор Сергей Рахманинов с Антокольским не согласен: «Мамонтов был рождён режиссёром и выказал себя в этой области настоящим мастером».

Художники в гостях у Саввы Ивановича Мамонтова. Илья Ефимович Репин, Василий Иванович Суриков, Константин Алексеевич Коровин, Валентин Александрович Серов, Марк Матвеевич Антокольский. Музей истории и реконструкции Москвы. Фотокопия. Фото: РИА Новости

Стратегия вдохновения

С другой стороны, Мамонтов умел именно что распоряжаться. Причём на каком-то даже сейчас не вполне освоенном уровне. Так, запуская амбициозный проект по продолжению Московско-Ярославской железной дороги до Архангельска и далее, на Кольский полуостров, он в числе прочего думает о... художниках. И отправляет двух своих протеже, Константина Коровинаи Валентина Серова , в командировку по Северной Двине. Цель — этюды и подбор натуры для фресок, панно и мозаик, которыми украсятся вокзалы ещё не построенной дороги.

Мастер портрета Валентин Серов. Жизнь художника в картинах

Previous

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге. Отцом будущего художника был композитор Александр Серов. Мальчику было шесть лет, когда отец его умер. После этого около года мальчик с матерью жил в Мюнхене, где учился рисованию у гравера Карла Кеппинга, а затем в Париже, где брал уроки живописи у Ильи Репина. С 1975 года жил и учился в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В 1882 году Серов был зачислен в Императорскую Академию художеств, где его наставником был Чистяков.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1880-ые)

Много времени художник проводил в Абрамцево у семьи Мамонтовых, знакомство с которыми произошло еще в 1875 году. В имении процветал культ театрального искусства, и Серов, обладающий даром комического актера, также участвовал в спектаклях. Именно здесь Серов написал работы, которые сразу выделили его среди других художников и стали бесспорными шедеврами русской живописи: это картины «Девушка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888).

© Public Domain / Валентин Серов «Девочка с персиками» (1899)

В 1887 году Серов женился на Ольге Федоровне Трубниковой. У пары вскоре появились дети: Юра и Саша. Именно их художник изобразил на картине «Дети» (1899). В конце 1880-х художник написал портреты Софьи Драгомировой, композитора Бларамберга, Прасковьи Мамонтовой.

© Public Domain / Валентин Серов «Дети» (1899)

«Портрет Софьи Драгомировой» (1889) – свидетельство роста славы Серова. Первым портрет Драгомировой писал Репин, учитель Серова. Последний вошел в мастерскую учителя и попросил одновременно с Репиным писать Софью Михайловну. Получившиеся портреты учителя и ученика явились предметом сравнивания, и нередко зрители склонялись к тому, что работа ученика привлекала взгляд больше.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет Софьи Драгомировой» кисти Репина (слева) и Серова (справа)

В 1890-ые годы Серов пишет много портретов членов царской семьи «Портрет Великой княгини Ксении Александровны» (1893), «Портрет великой княжны Ольги Александровны» (1893), «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897), «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897), «Портрет Александра III с рапортом в руках» (1900).

© Public Domain / Валентин Серов «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897)

В 1900 году художник создал один из самых известных портретов Николая II. Работу император сам заказал художнику: это был подарок жене Александре Федоровне ко дню рождения.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет императора Николая II»» (1900)

Перу художника принадлежат также череда портретов известных современников: Саввы Мамонтова, Петра Кончаловского, Константина Коровина, Ивана Забелина, Исаака Левитана, Николая Лескова, Николая Римского-Корсакова, Ильи Репина.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова» (1898)

В 1901 году Серов создает одну из самых известных своих картин – «Потрет Мики Морозова», сына купца и предпринимателя Михаила Морозова.

© Public Domain / Валентин Серов «Мика Морозов» (1901)

Во время революции 1905 года Серов стал свидетелем расстрела рабочих. Реакцией на увиденное явился ряд политических карикатур: «1905 год: После усмирения», «1905 год. Виды на урожай 1906 года», полотно «Баррикады, похороны Н. Э. Баумана». Картина Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» стала одной из самых острых сатир на царизм времени первой русской революции 1905-1907 годов.

© Public Domain / Валентин Серов «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (1905)

Серов, многие годы выполнявший портреты членов царской семьи, в знак протеста разгона царскими войсками народной демонстрации отказался от почетного звания действительного члена Академии Художеств, главным лицом которой был князь Владимир.

© Public Domain / Валентин Серов «1905 год: После усмирения» (1905)

В годы после первой русской революции Серов уезжает на некоторое время в Грецию: под впечатлением от памятников и скульптур греческой культуры художник создает полотна «Похищение Европы(1910), «Одиссея и Навзикая» (1910). В эти годы художника также интересуют темы истории и мифологии. Так он пишет полотно «Петр I» (1907).

© Public Domain / Валентин Серов «Похищение Европы(1910)

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге. Отцом будущего художника был композитор Александр Серов. Мальчику было шесть лет, когда отец его умер. После этого около года мальчик с матерью жил в Мюнхене, где учился рисованию у гравера Карла Кеппинга, а затем в Париже, где брал уроки живописи у Ильи Репина. С 1975 года жил и учился в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В 1882 году Серов был зачислен в Императорскую Академию художеств, где его наставником был Чистяков.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1880-ые)

Много времени художник проводил в Абрамцево у семьи Мамонтовых, знакомство с которыми произошло еще в 1875 году. В имении процветал культ театрального искусства, и Серов, обладающий даром комического актера, также участвовал в спектаклях. Именно здесь Серов написал работы, которые сразу выделили его среди других художников и стали бесспорными шедеврами русской живописи: это картины «Девушка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888).

© Public Domain / Валентин Серов «Девочка с персиками» (1899)

В 1887 году Серов женился на Ольге Федоровне Трубниковой. У пары вскоре появились дети: Юра и Саша. Именно их художник изобразил на картине «Дети» (1899). В конце 1880-х художник написал портреты Софьи Драгомировой, композитора Бларамберга, Прасковьи Мамонтовой.

© Public Domain / Валентин Серов «Дети» (1899)

«Портрет Софьи Драгомировой» (1889) – свидетельство роста славы Серова. Первым портрет Драгомировой писал Репин, учитель Серова. Последний вошел в мастерскую учителя и попросил одновременно с Репиным писать Софью Михайловну. Получившиеся портреты учителя и ученика явились предметом сравнивания, и нередко зрители склонялись к тому, что работа ученика привлекала взгляд больше.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет Софьи Драгомировой» кисти Репина (слева) и Серова (справа)

В 1890-ые годы Серов пишет много портретов членов царской семьи «Портрет Великой княгини Ксении Александровны» (1893), «Портрет великой княжны Ольги Александровны» (1893), «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897), «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897), «Портрет Александра III с рапортом в руках» (1900).

© Public Domain / Валентин Серов «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897)

В 1900 году художник создал один из самых известных портретов Николая II. Работу император сам заказал художнику: это был подарок жене Александре Федоровне ко дню рождения.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет императора Николая II»» (1900)

Перу художника принадлежат также череда портретов известных современников: Саввы Мамонтова, Петра Кончаловского, Константина Коровина, Ивана Забелина, Исаака Левитана, Николая Лескова, Николая Римского-Корсакова, Ильи Репина.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова» (1898)

В 1901 году Серов создает одну из самых известных своих картин – «Потрет Мики Морозова», сына купца и предпринимателя Михаила Морозова.

© Public Domain / Валентин Серов «Мика Морозов» (1901)

Во время революции 1905 года Серов стал свидетелем расстрела рабочих. Реакцией на увиденное явился ряд политических карикатур: «1905 год: После усмирения», «1905 год. Виды на урожай 1906 года», полотно «Баррикады, похороны Н. Э. Баумана». Картина Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» стала одной из самых острых сатир на царизм времени первой русской революции 1905-1907 годов.

© Public Domain / Валентин Серов «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (1905)

Серов, многие годы выполнявший портреты членов царской семьи, в знак протеста разгона царскими войсками народной демонстрации отказался от почетного звания действительного члена Академии Художеств, главным лицом которой был князь Владимир.

© Public Domain / Валентин Серов «1905 год: После усмирения» (1905)

В годы после первой русской революции Серов уезжает на некоторое время в Грецию: под впечатлением от памятников и скульптур греческой культуры художник создает полотна «Похищение Европы(1910), «Одиссея и Навзикая» (1910). В эти годы художника также интересуют темы истории и мифологии. Так он пишет полотно «Петр I» (1907).

© Public Domain / Валентин Серов «Похищение Европы(1910)

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Next

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге. Отцом будущего художника был композитор Александр Серов. Мальчику было шесть лет, когда отец его умер. После этого около года мальчик с матерью жил в Мюнхене, где учился рисованию у гравера Карла Кеппинга, а затем в Париже, где брал уроки живописи у Ильи Репина. С 1975 года жил и учился в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В 1882 году Серов был зачислен в Императорскую Академию художеств, где его наставником был Чистяков.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1880-ые)

Мастер портрета Валентин Серов. Жизнь художника в картинах

Previous

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге. Отцом будущего художника был композитор Александр Серов. Мальчику было шесть лет, когда отец его умер. После этого около года мальчик с матерью жил в Мюнхене, где учился рисованию у гравера Карла Кеппинга, а затем в Париже, где брал уроки живописи у Ильи Репина. С 1975 года жил и учился в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В 1882 году Серов был зачислен в Императорскую Академию художеств, где его наставником был Чистяков.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1880-ые)

Много времени художник проводил в Абрамцево у семьи Мамонтовых, знакомство с которыми произошло еще в 1875 году. В имении процветал культ театрального искусства, и Серов, обладающий даром комического актера, также участвовал в спектаклях. Именно здесь Серов написал работы, которые сразу выделили его среди других художников и стали бесспорными шедеврами русской живописи: это картины «Девушка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888).

© Public Domain / Валентин Серов «Девочка с персиками» (1899)

В 1887 году Серов женился на Ольге Федоровне Трубниковой. У пары вскоре появились дети: Юра и Саша. Именно их художник изобразил на картине «Дети» (1899). В конце 1880-х художник написал портреты Софьи Драгомировой, композитора Бларамберга, Прасковьи Мамонтовой.

© Public Domain / Валентин Серов «Дети» (1899)

«Портрет Софьи Драгомировой» (1889) – свидетельство роста славы Серова. Первым портрет Драгомировой писал Репин, учитель Серова. Последний вошел в мастерскую учителя и попросил одновременно с Репиным писать Софью Михайловну. Получившиеся портреты учителя и ученика явились предметом сравнивания, и нередко зрители склонялись к тому, что работа ученика привлекала взгляд больше.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет Софьи Драгомировой» кисти Репина (слева) и Серова (справа)

В 1890-ые годы Серов пишет много портретов членов царской семьи «Портрет Великой княгини Ксении Александровны» (1893), «Портрет великой княжны Ольги Александровны» (1893), «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897), «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897), «Портрет Александра III с рапортом в руках» (1900).

© Public Domain / Валентин Серов «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897)

В 1900 году художник создал один из самых известных портретов Николая II. Работу император сам заказал художнику: это был подарок жене Александре Федоровне ко дню рождения.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет императора Николая II»» (1900)

Перу художника принадлежат также череда портретов известных современников: Саввы Мамонтова, Петра Кончаловского, Константина Коровина, Ивана Забелина, Исаака Левитана, Николая Лескова, Николая Римского-Корсакова, Ильи Репина.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова» (1898)

В 1901 году Серов создает одну из самых известных своих картин – «Потрет Мики Морозова», сына купца и предпринимателя Михаила Морозова.

© Public Domain / Валентин Серов «Мика Морозов» (1901)

Во время революции 1905 года Серов стал свидетелем расстрела рабочих. Реакцией на увиденное явился ряд политических карикатур: «1905 год: После усмирения», «1905 год. Виды на урожай 1906 года», полотно «Баррикады, похороны Н. Э. Баумана». Картина Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» стала одной из самых острых сатир на царизм времени первой русской революции 1905-1907 годов.

© Public Domain / Валентин Серов «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (1905)

Серов, многие годы выполнявший портреты членов царской семьи, в знак протеста разгона царскими войсками народной демонстрации отказался от почетного звания действительного члена Академии Художеств, главным лицом которой был князь Владимир.

© Public Domain / Валентин Серов «1905 год: После усмирения» (1905)

В годы после первой русской революции Серов уезжает на некоторое время в Грецию: под впечатлением от памятников и скульптур греческой культуры художник создает полотна «Похищение Европы(1910), «Одиссея и Навзикая» (1910). В эти годы художника также интересуют темы истории и мифологии. Так он пишет полотно «Петр I» (1907).

© Public Domain / Валентин Серов «Похищение Европы(1910)

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в Петербурге. Отцом будущего художника был композитор Александр Серов. Мальчику было шесть лет, когда отец его умер. После этого около года мальчик с матерью жил в Мюнхене, где учился рисованию у гравера Карла Кеппинга, а затем в Париже, где брал уроки живописи у Ильи Репина. С 1975 года жил и учился в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. В 1882 году Серов был зачислен в Императорскую Академию художеств, где его наставником был Чистяков.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1880-ые)

Много времени художник проводил в Абрамцево у семьи Мамонтовых, знакомство с которыми произошло еще в 1875 году. В имении процветал культ театрального искусства, и Серов, обладающий даром комического актера, также участвовал в спектаклях. Именно здесь Серов написал работы, которые сразу выделили его среди других художников и стали бесспорными шедеврами русской живописи: это картины «Девушка с персиками» (1887) и «Девушка, освещенная солнцем» (1888).

© Public Domain / Валентин Серов «Девочка с персиками» (1899)

В 1887 году Серов женился на Ольге Федоровне Трубниковой. У пары вскоре появились дети: Юра и Саша. Именно их художник изобразил на картине «Дети» (1899). В конце 1880-х художник написал портреты Софьи Драгомировой, композитора Бларамберга, Прасковьи Мамонтовой.

© Public Domain / Валентин Серов «Дети» (1899)

«Портрет Софьи Драгомировой» (1889) – свидетельство роста славы Серова. Первым портрет Драгомировой писал Репин, учитель Серова. Последний вошел в мастерскую учителя и попросил одновременно с Репиным писать Софью Михайловну. Получившиеся портреты учителя и ученика явились предметом сравнивания, и нередко зрители склонялись к тому, что работа ученика привлекала взгляд больше.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет Софьи Драгомировой» кисти Репина (слева) и Серова (справа)

В 1890-ые годы Серов пишет много портретов членов царской семьи «Портрет Великой княгини Ксении Александровны» (1893), «Портрет великой княжны Ольги Александровны» (1893), «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897), «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897), «Портрет Александра III с рапортом в руках» (1900).

© Public Domain / Валентин Серов «Миропомазание императора Николая Александровича» (1897)

В 1900 году художник создал один из самых известных портретов Николая II. Работу император сам заказал художнику: это был подарок жене Александре Федоровне ко дню рождения.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет императора Николая II»» (1900)

Перу художника принадлежат также череда портретов известных современников: Саввы Мамонтова, Петра Кончаловского, Константина Коровина, Ивана Забелина, Исаака Левитана, Николая Лескова, Николая Римского-Корсакова, Ильи Репина.

© Public Domain / Валентин Серов «Портрет композитора Н. А. Римского-Корсакова» (1898)

В 1901 году Серов создает одну из самых известных своих картин – «Потрет Мики Морозова», сына купца и предпринимателя Михаила Морозова.

© Public Domain / Валентин Серов «Мика Морозов» (1901)

Во время революции 1905 года Серов стал свидетелем расстрела рабочих. Реакцией на увиденное явился ряд политических карикатур: «1905 год: После усмирения», «1905 год. Виды на урожай 1906 года», полотно «Баррикады, похороны Н. Э. Баумана». Картина Серова «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» стала одной из самых острых сатир на царизм времени первой русской революции 1905-1907 годов.

© Public Domain / Валентин Серов «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» (1905)

Серов, многие годы выполнявший портреты членов царской семьи, в знак протеста разгона царскими войсками народной демонстрации отказался от почетного звания действительного члена Академии Художеств, главным лицом которой был князь Владимир.

© Public Domain / Валентин Серов «1905 год: После усмирения» (1905)

В годы после первой русской революции Серов уезжает на некоторое время в Грецию: под впечатлением от памятников и скульптур греческой культуры художник создает полотна «Похищение Европы(1910), «Одиссея и Навзикая» (1910). В эти годы художника также интересуют темы истории и мифологии. Так он пишет полотно «Петр I» (1907).

© Public Domain / Валентин Серов «Похищение Европы(1910)

Приступ стенокардии оборвал жизнь одного из самых великих русских живописцев. Валентин Серов умер 22 ноября 1911 года в возрасте 46 лет.

© Public Domain / Валентин Серов «Автопортрет (1901)

Next

Безумие? Дешёвое прожектёрство? Нет — стратегия. Та самая: «Приучать глаза народа к красивому, чтобы страна была сильна». Результат, впрочем, вышел парадоксальным. Успех работ оказался настолько оглушительным, что до вокзалов они не дошли — сейчас полотна Коровина и Серова, привезённые из той командировки, находятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

Да и сама дорога едва-едва состоялась. Причина проста. Единоличным решением Мамонтов мог продавить многое, но не всё — на его пути стояли совет директоров и правление. А в продолжении дороги до Кольского полуострова они не были заинтересованы.

Сам Мамонтов понимал, что дорога нужна, и бился за свой проект. Он приводил доводы — его не слушали. Он говорил о стратегической необходимости этого пути — над ним смеялись. «Не дело, дорога будет бездоходная», «Пойдёт по пустынным местам», «Клюкву да морошку возить?» — вот издевательские отзывы из прессы тех лет.

Места действительно были пустынными, и дорога, в общем, шла в никуда — её конечный пункт, город Романов-на-Мурмане, будет основан только лет 20 спустя. В 1917 г. он станет Мурманском. А во время Великой Отечественной войны — единственным незамерзающим морским портом европейской части СССР, который сможет принимать грузы ленд-лиза — танки и самолёты, грузовики и станки. Всё это будут везти по той самой дороге.

Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» Фото: РИА Новости / Юрий Сомов

Абрамцево, усадьба Саввы Мамонтова, вдохновляло художников на создание шедевров. Васнецов там писал своих «Богатырей», Нестеров — «Видение отроку Варфоломею», Серов — «Девочку с персиками». В частной опере Мамонтова пойдут «бесперспективные» произведения, отвергнутые императорскими театрами. «Скучная и неудачная» опера «Руслан и Людмила» Глинки , «неестественная и вычурная» «Хованщина» Мусоргского , где будет блистать Шаляпин .

А кое-какие события на главном детище промышленника Мамонтова спустя многие годы найдут отражение в повести

Бориса Васильева и фильме

Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие...». Старшина

Федот Васков и взвод зенитчиц будут охранять ту самую железную дорогу «в никуда», которую всё-таки «продавил» Мамонтов.

Масштаб его свершений увидят и осознают только его потомки. Савва Иванович умер 6 апреля 1918 г. Его уход из жизни мало кого тогда обеспокоил. На могилу принесли всего 4 венка. Два доставили люди искусства: «От семьи Серовых» и «От любящей семьи Шаляпина». Ещё два — инженеры. Надпись на одном из них гласила: «От признательных служащих Северных железных дорог».